-

LIFESTYLE

ついに解禁「乳幼児用液体ミルク」♡育児の多様性でワンオペ育児脱却に期待

調乳の手間なし5秒で授乳の乳児用液体ミルク解禁!育児の多様性につながると期待。 赤ちゃんミルクと呼ばれる「乳幼児用液体ミルク」が8月8日(水)に解禁となることが厚生労働省より発表されました。赤ちゃんミルクの解禁は、育児の多様性につながることが大きく期待されています。そこで、今回は現在の日本の育児環境の変化、日本と世界の授乳事情を説明するとともに、赤ちゃんミルクのメリットや気になる安全性についてご紹介します。

日本の育児環境と子育てシェアする機運の高まりについて

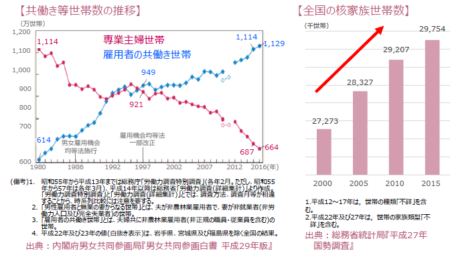

女性の社会進出は年々進んでいます。近年は上昇率がとりわけ著しくなっており、1997年以降共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、2000年以降現在もさらに増加が加速しています。また、夫婦とその子供・夫婦のみの核家族世帯数も増加の一途をたどっています。

しかし、日本の社会では子どもと家のことは妻が主体という考えは未だ根強く、外での仕事も抱えつつ家の中の仕事も丸ごと担っている女性が多いのが現状です。現状を打開すべく2010年に厚生労働省が立ち上げた「イクメンプロジェクト」で、育児に積極的な男性「イクメン」という言葉も普及しておりますが、育児と家事の大半を母親が1人でこなさなければならない状態「ワンオペ育児」の問題はいまだに残ったままです。

ただ、現実の歩みはゆっくりしていても前進中です。夫の育児時間は徐々に伸び、2017年度の男性の育児休業取得率も5.24%と前年より約2.1ポイント上昇。厚生労働省が目標とする13%にはまだ遠いとはいえ、増加しているのです。

また、近年は子育てならぬ孫育てに積極的に関わる高齢男性「イクジイ」も登場。これを受けて、さいたま市をはじめとするいくつもの自治体から母子手帳ならぬ「祖父母手帳」が配布されるようになりました。子育てをシェアする機運は高まりつつあり、育児環境は多様な広がりを見せています。

赤ちゃんのミルク事情~日本と世界の違い~

日本では母乳で子育てのママが増加

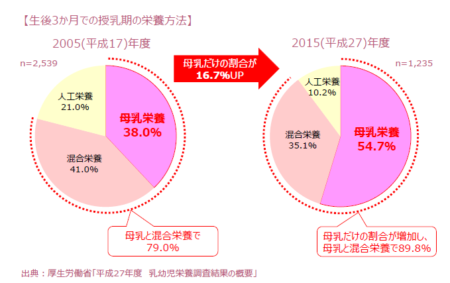

現代の日本には、授乳期の栄養方法が3通りあります。母乳だけで育てる「母乳栄養」、母乳に代わる育児用粉ミルクだけで育てる「人工栄養」、母乳と育児用粉ミルクを併用する「混合栄養」です。

調査によると、2005年度までは母乳だけの授乳は4割を切っていましたが、2015年度には半数を超え、この10年間で母乳栄養が16.7%も上昇しました。さらに混合栄養と合わせると約9割になり、粉ミルクと母乳をうまく使い分けながら育てるママも目立ちます。

赤ちゃんにとって、最良の栄養はやはり母乳です。世界保健機(WHO)やユニセフ(国連児童基金)の推奨もあって、母乳を取り入れて子育てするママは増加傾向にあります。

世界のパパ・ママの授乳スタイル

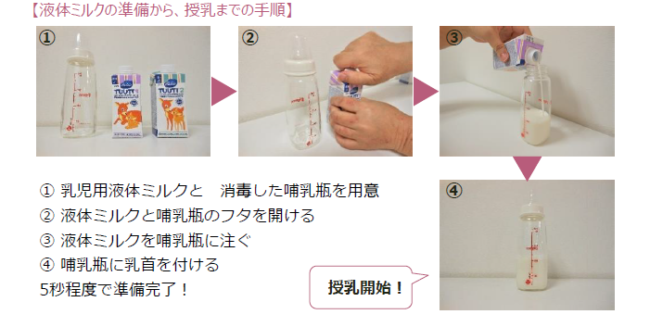

先程紹介した通り、日本での授乳期の栄養方法は母乳・粉ミルク・両者混合の3通りですが、世界の多くの国々にはさらにもう1つ選択肢があります。それは乳児用の「液体ミルク」です。あらかじめ調乳済みのミルクが液体で売られていて、お湯や水に溶かしたり、薄めたりする必要がなく、授乳までの手順がシンプル。哺乳瓶にうつしかえて、そのまま与えられるので時間がかからず、お腹をすかせて泣く赤ちゃんを待たせずに済みます。また、常温保存できるので、外出時の持ち運びやストックしておくにも安心・便利。調乳の失敗がないので栄養を過不足なく与えられ、しかも衛生的というメリットもあって、世界中で普及しています。

さらに、液体ミルクは調乳不要でお湯を使わないので、「赤ちゃんを抱いたまま用意して、すぐに授乳を始められる」と話すパパもいます。共働きの多いフィンランドで液体ミルクの利用が多いのは、調乳時間を節約した分、赤ちゃんと過ごす時間が増えるためでしょう。また、眠気をこらえて真夜中に授乳するときや、お出かけのときは「あって良かった!」と便利さを実感する人が多いようです。その他にも、ママ以外の人に預ける時など、液体ミルクは重宝しています。

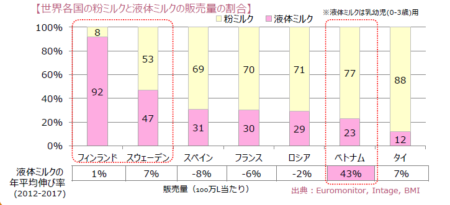

育児先進国ともいわれる北欧となると、とりわけ利用者は多く、スウェーデンでは粉ミルクと液体ミルクはほぼ半々、フィンランドにいたっては液体ミルクが9割以上です。また、有職女性の多いベトナムでは、近年、液体ミルクの利用が目覚ましく伸びています。

調乳不要でらくらく授乳!「乳児用液体ミルク(赤ちゃんミルク)」

乳幼児用液体ミルクの栄養成分は粉ミルクと同じで、常温で保存できて、そのまま授乳できるよう調乳済みの状態で販売されています。赤ちゃんにとっては母乳が最良の栄養ですが、母乳が足りない時、お出かけの時などに、持っていて良かった!と思うお守りのような存在です。扱い方が簡単なことから、パパも手軽に授乳できます。日本では製造・販売が認められていなかった液体ミルク、今年ようやく法令が改正され、2018年8月8日に解禁されました。

超簡単!5秒で完成液体ミルク

乳児用液体ミルクはそのまま哺乳瓶に注ぐことができるので、お湯を煮沸させたり人肌まで冷ますといった手間が不要になり 授乳まで約5秒で完了させることが可能となります。

乳児用液体ミルクには、メリットがたくさん

乳児用液体ミルクのメリットは、授乳までのステップが簡単なこと。常温で保存できて、調乳不要で与えられるので、手を洗ったら、消毒済みの哺乳瓶にうつすだけで授乳を始められます。時間に余裕もできて、赤ちゃんと向き合う時間も増やせるので、赤ちゃんとの絆が深まることでしょう。

知りたい!「乳児用液体ミルク(赤ちゃんミルク)」の安全性

常温で半年から1年ほど保存できる乳児用液体ミルク。でも赤ちゃんにあげるものだから、安全面が気になるところ。

現在検討されている制度改正ではこのような安全面もしっかりと検討されています。食品衛生法では、食品の安全を確保するため、販売される食品の成分規格等の基準が定められていますが、乳児用液体ミルクの規格基準も、食品衛生法の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)に追加される予定です。

検討されている規格基準案では、常温で流通し、長期保存しても無菌であることが求められ、そのための製造方法を定められることになっています。厚生労働省の審議会に提出された微生物管理データでは、容器包装として検討されている金属缶、レトルトパウチ、紙パックでのデータが示されましたが、いずれも製造直後から保存期間中を通じて微生物が「陰性」であることが確認されています。

日本では知名度はまだまだ、でも使ってみたいは半数以上!

乳児用液体ミルクの製造・販売が、日本でも近々に解禁されることを受けて、乳児を抱えるパパ・ママに乳児用液体ミルクについて緊急調査を行いました。

まず、乳児用液体ミルクを知っているかどうかを尋ねたところ、「詳しく知っている」「ある程度知っている」と回答した人は全体でわずか3割。日本では売られていないのですから、当然かもしれません。ただ、その後、製品情報を伝えたところ、半数以上が使ってみたいと前向きな考えを持っていただいています。

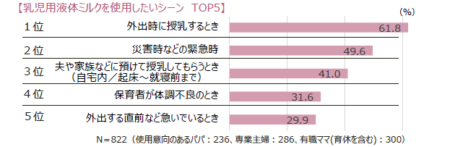

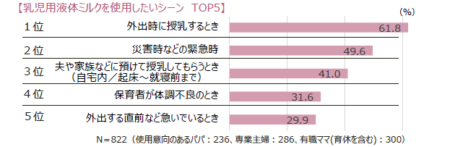

そして、日本のパパ・ママの6割が、乳児用液体ミルクを使いたいと思ったシーンが外出時です。母乳の場合は場所を選び、粉ミルクの場合は荷物が多くなるという事実に、日ごろから直面しているのでしょう。また、3番目は「夫や家族などに預けて授乳してもらうとき」となりました。育児シェア、育児の多様性が着実に根付いていることが、こんなところからもみてとれますね。

子育て先進国フィンランドでは9割を占める「乳児用液体ミルク(赤ちゃんミルク)」

日本ではまだ販売されていない乳児用液体ミルクですが、子育て先進国と呼ばれるフィンランドやスウェーデンでは、すでにメジャーな存在です。母乳の代替栄養として、スウェーデンでは液体ミルクが約5割、フィンランドに至っては9割を占めています。赤ちゃんにとって母乳が一番ですが、母乳が十分に出ないときや外出するとき、急いでいるときのためにも、液体ミル クを常備。また、調乳要らずの液体ミルクは、パパの育児への積極性にも一役買っているようです。

また、イギリスでも液体ミルクは普及しており、スーパーなどで手軽に購入できる上、母乳の量が少ない場合に病院でも使用されています。

育児の“多様性”を認め合う社会に液体ミルクは有用

液体ミルクは、温度調整などが必要な粉ミルクと違い、温めずに常温で使用できるので、すぐに赤ちゃんに与えることができます。授乳は女性の役割と考えがちですが、液体ミルクなら男性でも授乳が簡単で、直接的な育児に関わることができます。

また、災害時などストレスで母乳が出なくなった時にも有用です。液体ミルクは安全で、手間暇がかからないメリットもあり、欧米ではかなり前から使用されています。

家事・育児の全てを母親1人でこなさなければならない状態を指す“ワンオペ育児”という言葉が、広く使われるようになりました。

今まではママひとりで担うことが多いことが現状でしたが、外出先や深夜でも簡単に授乳ができるようになること、また、パパやおじいちゃん、おばあちゃんなどママ以外の家族も手軽に育児に参加することが可能になるため社会的な「育児の多様性」につながることが大いに期待されています。

液体ミルクをきっかけに、育児の負担を減らすための方法が、さらに検討されるようになればいいですね。

-

-

この記事が気に入ったら

いいね!お願いします

WOMEN'S SHOWCASEの

最新情報をお届けします

-

2021年ブライダル事情。業界のガイドラインで挙式するカップル増2021年ブライダル事情。業界のガイドラインで挙式するカップル増2021年には挙式カップル増♡結婚式は安全対策次第で可能に!2021年には挙式カップル増♡結婚式は安全対策次第で可能に!LIFESTYLE

2021年ブライダル事情。業界のガイドラインで挙式するカップル増2021年ブライダル事情。業界のガイドラインで挙式するカップル増2021年には挙式カップル増♡結婚式は安全対策次第で可能に!2021年には挙式カップル増♡結婚式は安全対策次第で可能に!LIFESTYLE -

2021年”恵方巻”事情。コロナ対策に♪でも124年ぶりに起こるズレに注意!2021年”恵方巻”事情。コロナ対策に♪でも124年ぶりに起こるズレに注意!恵方巻で無病息災、コロナ退散をお祈り!2021年の節分は何時?恵方巻で無病息災、コロナ退散をお祈り!2021年の節分は何時?EVENT

2021年”恵方巻”事情。コロナ対策に♪でも124年ぶりに起こるズレに注意!2021年”恵方巻”事情。コロナ対策に♪でも124年ぶりに起こるズレに注意!恵方巻で無病息災、コロナ退散をお祈り!2021年の節分は何時?恵方巻で無病息災、コロナ退散をお祈り!2021年の節分は何時?EVENT -

”化粧品業界のサムスン!?” プチプラだけじゃない、超ハイテク・コスメブランドBONOTOXと新作2品をご紹介!”化粧品業界のサムスン!?” プチプラだけじゃない、超ハイテク・コスメブランドBONOTOXと新作2品をご紹介!贅沢なのに割安♪韓国コスメの新ブランドBOTOXと最新スキンケア商品2品紹介贅沢なのに割安♪韓国コスメの新ブランドBOTOXと最新スキンケア商品2品紹介BEAUTY

”化粧品業界のサムスン!?” プチプラだけじゃない、超ハイテク・コスメブランドBONOTOXと新作2品をご紹介!”化粧品業界のサムスン!?” プチプラだけじゃない、超ハイテク・コスメブランドBONOTOXと新作2品をご紹介!贅沢なのに割安♪韓国コスメの新ブランドBOTOXと最新スキンケア商品2品紹介贅沢なのに割安♪韓国コスメの新ブランドBOTOXと最新スキンケア商品2品紹介BEAUTY -

今がチャンス!お取り寄せ食材を送料無料で♪高級食材はお得感マシマシ今がチャンス!お取り寄せ食材を送料無料で♪高級食材はお得感マシマシお取り寄せサイトで和牛や水産物、果物が期間限定で送料無料に!お得なサイトをチェッ...お取り寄せサイトで和牛や水産物、果物が期間限定で送料無料に!お得なサイトをチェッ...Shopping

今がチャンス!お取り寄せ食材を送料無料で♪高級食材はお得感マシマシ今がチャンス!お取り寄せ食材を送料無料で♪高級食材はお得感マシマシお取り寄せサイトで和牛や水産物、果物が期間限定で送料無料に!お得なサイトをチェッ...お取り寄せサイトで和牛や水産物、果物が期間限定で送料無料に!お得なサイトをチェッ...Shopping -

保湿ティシューと同じ成分を加えた紙おむつ「GOO.Nプラス」が発売〜実は保湿が重要?赤ちゃん肌の特徴とは?保湿ティシューと同じ成分を加えた紙おむつ「GOO.Nプラス」が発売〜実は保湿が重要?赤ちゃん肌の特徴とは?多くのママパパが誤解していた赤ちゃんの肌とおむつの条件とは?多くのママパパが誤解していた赤ちゃんの肌とおむつの条件とは?NEWS

保湿ティシューと同じ成分を加えた紙おむつ「GOO.Nプラス」が発売〜実は保湿が重要?赤ちゃん肌の特徴とは?保湿ティシューと同じ成分を加えた紙おむつ「GOO.Nプラス」が発売〜実は保湿が重要?赤ちゃん肌の特徴とは?多くのママパパが誤解していた赤ちゃんの肌とおむつの条件とは?多くのママパパが誤解していた赤ちゃんの肌とおむつの条件とは?NEWS -

苦味・独特の風味のユーグレナ“食べ合わせ”BEST5を開発者が発表!苦味・独特の風味のユーグレナ“食べ合わせ”BEST5を開発者が発表!独特の風味のユーグレナをおいしく食べる食べ合わせが判明!その「奇跡のケミストリー...独特の風味のユーグレナをおいしく食べる食べ合わせが判明!その「奇跡のケミストリー...GOURMET

苦味・独特の風味のユーグレナ“食べ合わせ”BEST5を開発者が発表!苦味・独特の風味のユーグレナ“食べ合わせ”BEST5を開発者が発表!独特の風味のユーグレナをおいしく食べる食べ合わせが判明!その「奇跡のケミストリー...独特の風味のユーグレナをおいしく食べる食べ合わせが判明!その「奇跡のケミストリー...GOURMET

関連記事

この記事に関するキーワード

-

-

最新記事

-

ふるさと納税って結局得なの?ふるさと納税って結局得なの?2021年版ふるさと納税事情2021年版ふるさと納税事情NEWS

ふるさと納税って結局得なの?ふるさと納税って結局得なの?2021年版ふるさと納税事情2021年版ふるさと納税事情NEWS -

みるだけで楽しいハロウィンかぼちゃ♪意外と知らないかぼちゃのヒミツ!みるだけで楽しいハロウィンかぼちゃ♪意外と知らないかぼちゃのヒミツ!もうすぐハロウィン。カボチャは食べる?飾る?もうすぐハロウィン。カボチャは食べる?飾る?EVENT

みるだけで楽しいハロウィンかぼちゃ♪意外と知らないかぼちゃのヒミツ!みるだけで楽しいハロウィンかぼちゃ♪意外と知らないかぼちゃのヒミツ!もうすぐハロウィン。カボチャは食べる?飾る?もうすぐハロウィン。カボチャは食べる?飾る?EVENT -

SHISEIDO グローバルキャンペーン “POWER IS YOU” アンバサダー3名のコンセプトムービーが豪華絢爛♡SHISEIDO グローバルキャンペーン “POWER IS YOU” アンバサダー3名のコンセプトムービーが豪華絢爛♡SHISEIDO グローバルキャンペーン “POWER IS YOU”3名のアンバサダーの豪華共演。SHISEIDO グローバルキャンペーン “POWER IS YOU”3名のアンバサダーの豪華共演。BEAUTY

SHISEIDO グローバルキャンペーン “POWER IS YOU” アンバサダー3名のコンセプトムービーが豪華絢爛♡SHISEIDO グローバルキャンペーン “POWER IS YOU” アンバサダー3名のコンセプトムービーが豪華絢爛♡SHISEIDO グローバルキャンペーン “POWER IS YOU”3名のアンバサダーの豪華共演。SHISEIDO グローバルキャンペーン “POWER IS YOU”3名のアンバサダーの豪華共演。BEAUTY -

2021年ブライダル事情。業界のガイドラインで挙式するカップル増2021年ブライダル事情。業界のガイドラインで挙式するカップル増2021年には挙式カップル増♡結婚式は安全対策次第で可能に!2021年には挙式カップル増♡結婚式は安全対策次第で可能に!LIFESTYLE

2021年ブライダル事情。業界のガイドラインで挙式するカップル増2021年ブライダル事情。業界のガイドラインで挙式するカップル増2021年には挙式カップル増♡結婚式は安全対策次第で可能に!2021年には挙式カップル増♡結婚式は安全対策次第で可能に!LIFESTYLE -

防災グッズの再点検。コロナ用災害避難グッズの買い足しは必要?防災グッズの再点検。コロナ用災害避難グッズの買い足しは必要?避難所のコロナ対策は?個人でできる対策グッズについて避難所のコロナ対策は?個人でできる対策グッズについてNEWS

防災グッズの再点検。コロナ用災害避難グッズの買い足しは必要?防災グッズの再点検。コロナ用災害避難グッズの買い足しは必要?避難所のコロナ対策は?個人でできる対策グッズについて避難所のコロナ対策は?個人でできる対策グッズについてNEWS -

これ知ってる?夏におすすめ!後味スッキリのさわやかなお茶2選これ知ってる?夏におすすめ!後味スッキリのさわやかなお茶2選見た目さわやか後味すっきり。涼感を得られる涼やか~♪なお茶2商品ご紹介見た目さわやか後味すっきり。涼感を得られる涼やか~♪なお茶2商品ご紹介GOURMET

これ知ってる?夏におすすめ!後味スッキリのさわやかなお茶2選これ知ってる?夏におすすめ!後味スッキリのさわやかなお茶2選見た目さわやか後味すっきり。涼感を得られる涼やか~♪なお茶2商品ご紹介見た目さわやか後味すっきり。涼感を得られる涼やか~♪なお茶2商品ご紹介GOURMET -

2021年カレンダー山の日はいつ?2021年カレンダー山の日はいつ?2021年はオリンピックの影響で祝辞痛が移動2021年はオリンピックの影響で祝辞痛が移動NEWS

2021年カレンダー山の日はいつ?2021年カレンダー山の日はいつ?2021年はオリンピックの影響で祝辞痛が移動2021年はオリンピックの影響で祝辞痛が移動NEWS -

家庭用ビールサーバーでおうちをビアガーデンに家庭用ビールサーバーでおうちをビアガーデンにおうち時間に家庭用ビアサーバーが人気!ビールのサブスクもおうち時間に家庭用ビアサーバーが人気!ビールのサブスクもLIFESTYLE

家庭用ビールサーバーでおうちをビアガーデンに家庭用ビールサーバーでおうちをビアガーデンにおうち時間に家庭用ビアサーバーが人気!ビールのサブスクもおうち時間に家庭用ビアサーバーが人気!ビールのサブスクもLIFESTYLE -

梅雨入り前に確認!2021年の日焼け対策。マスク日焼けは?ブルーライトでも?梅雨入り前に確認!2021年の日焼け対策。マスク日焼けは?ブルーライトでも?日焼け止め対策は梅雨前に開始!室内日焼け、うっかり日焼けにも気を付けて。日焼け止め対策は梅雨前に開始!室内日焼け、うっかり日焼けにも気を付けて。NEWS

梅雨入り前に確認!2021年の日焼け対策。マスク日焼けは?ブルーライトでも?梅雨入り前に確認!2021年の日焼け対策。マスク日焼けは?ブルーライトでも?日焼け止め対策は梅雨前に開始!室内日焼け、うっかり日焼けにも気を付けて。日焼け止め対策は梅雨前に開始!室内日焼け、うっかり日焼けにも気を付けて。NEWS -

コロナ禍で”おうちカフェ需要”アップ!リニューアルした「ジョージア ラテニスタ」のハンパないリピ率のワケコロナ禍で”おうちカフェ需要”アップ!リニューアルした「ジョージア ラテニスタ」のハンパないリピ率のワケおうちカフェ需要アップ!ミルク感が堪能できるジョージアラテニスタが爆売れ中おうちカフェ需要アップ!ミルク感が堪能できるジョージアラテニスタが爆売れ中NEWS

コロナ禍で”おうちカフェ需要”アップ!リニューアルした「ジョージア ラテニスタ」のハンパないリピ率のワケコロナ禍で”おうちカフェ需要”アップ!リニューアルした「ジョージア ラテニスタ」のハンパないリピ率のワケおうちカフェ需要アップ!ミルク感が堪能できるジョージアラテニスタが爆売れ中おうちカフェ需要アップ!ミルク感が堪能できるジョージアラテニスタが爆売れ中NEWS

カテゴリ

-

HERLIFE

HERLIFE -

BUSINESS

BUSINESS -

LOVE

LOVE -

LIFESTYLE

LIFESTYLE -

BEAUTY

BEAUTY -

ENTERTAINMENT

ENTERTAINMENT -

GOURMET

GOURMET -

EVENT

EVENT -

キーワード

-

-

- Follow @womens_showcase

WOMEN'S SHOWCASEの最新情報をお届けします